TL;DR: Эксперты делятся видением проблем в России, связанными с цифровым правом на доступ к Интернету.

12 и 13 сентября Теплица социальных технологий и РосКомСвобода проводят хакатон по цифровому гражданству и цифровым правам demhack.ru. В преддверии мероприятия организаторы публикуют четвертую статью, посвященную картированию проблемного поля для того, чтобы программисты и активисты смогли найти для себя интересный вызов. Предыдущие статьи: по праву на публикацию цифровых произведений можно найти здесь (часть 1), на доступ к информации здесь (часть 2), на анонимность (часть 3) здесь.

Право на доступ к Интернету

Право на доступ к Интернету (право на Интернет-доступ, право на соединение) подкрепленное юридическими нормами убеждение, что все люди должны иметь беспрепятственный доступ ко Всемирной сети, т.к. только при наличии доступа они могут осуществлять свои права на самовыражение, свободу слова, собрание.

В 2016-м году Совет по правам человека ООН принял резолюцию A/HRC/32/L.20, которая, к сожалению, не приравняла доступ к Интернету к базовым правам человека, как об этом писали некоторые СМИ, но зафиксировала ряд важных деклараций:

-

те же самые права, которые человек имеет в офлайновой среде, должны также защищаться в онлайновой среде, в частности свобода выражения мнений, которая применима независимо от границ [].

-

ООН безоговорочно осуждает меры по умышленному недопущению или нарушению доступа к информации или ее распространения в режиме онлайн.

Несмотря на то, что глобально право на интернет-доступ (пока) не включено в универсальную декларацию прав человека, часть стран (Коста-Рика, Эстония, Франция и др.) признает доступ в Интернет как право человека.

В России право на доступ к интернету следует из прав и свобод, описанных в статье 29 (даже несмотря на апдейт 2020).

Но, помимо юридических вопросов, мы сами даже не понимаем, а ощущаем, что в современном мире доступ в интернет стал настолько же важным инфраструктурным элементом нашей жизни, как электричество, водоснабжение, тепло в наших домах.

Это ощущение в 2008-м году недвусмысленно выразил пользователь Антон Уральский, вписавший себя в историю в роли автора мема Ни единого разрыва. Антон был на нервах, использовал ненормативную лексику, угрожал судебными тяжбами и т.д. Но пусть только тот, кто жестоко не обламывался от отсутствующего интернета и не клял провайдеров в три матери, бросит в Антона виртуальный камень.

Ощущаем мы наши права особенно в период пандемии, когда Интернет становится нашим связующим звеном с самоизолирующимся миром. Правда, в отличие от всех остальных благ цивилизации, по-настоящему исключительные свойства Интернета невозможны если не достигается глобальной связности.

В теории систем такие свойства называют эмерджентными, т.е. такими, которые присущи системе в целом, но не присущи к её элементам в отдельности. В отличие от аналогии с электричеством, водо- и теплоснабжением, существует тонкая, но ощутимая разница между большими локальными сетями (даже настолько большими, что покрывали бы целые страны) и Интернетом.

Некоторые из обсуждавшихся сюжетов:

-

Блокировки сайтов, протоколов, приложений;

-

Локальные шатдауны;

-

Неполитические вопросы доступа к Интернету (удаленность, экономические, демографические ограничения).

Сюжет 1. Блокировки сайтов, протоколов, приложений

Censor Tracker программное решение по

обеспечению права на доступ к Интернету. Источник:

http://personeltest.ru/aways/habr.com/ru/company/roskomsvoboda/blog/515132/

Censor Tracker программное решение по

обеспечению права на доступ к Интернету. Источник:

http://personeltest.ru/aways/habr.com/ru/company/roskomsvoboda/blog/515132/

В рамках круглых столов к праву на доступ к Интернету мы отнесли и доступность отдельных сайтов, как элементов Интернета, хотя доступ к сайтам, сервисам и порталам также относится и к целому ряду других цифровых прав.

Проблема 1.1.: Сложно определить, заблокирован ли сайт или просто не работает. Следовательно, сложно доказать, что сайт заблокировали, а не то, что у админа лапки.

Вариант решения на хакатоне: инструмент, который подтверждал или каким-то образом предполагал бы гипотезу о причине неработоспособности того или иного сайта. Частично, информацию о блокировках в России, предоставляет отличнейший плагин РосКомСвободы. Но на данный момент плагин обращается только к списку заблокированных сайтов, в то время как блокировки могут происходить не только официально. А еще могут быть DDOSы и другие неприятные истории. Достаточно взглянуть на то, что происходит в одной соседней стране.

Проблема 1.2.: проблема доведения до сведения общественности факта блокировки. Нет инструкции действий при блокировке.

Варианты решения на хакатоне:

-

сайт, который позволяет промониторить и дать инструкции, с шаблонами жалоб на блокировку.

-

маркетплейс для юридических фирм, которые бы обжаловали блокировки и фандрейзинг на поддержку юристов.

Проблема 1.3.: Проблема восстановления доступности. Ок, заблокировали и что дальше? Часто админы не знают, что делать после блокировки.

Проблема 1.4.: Проблема возможного скрытия объема блокировок. В какой-то момент блокировки могут попытаться законодательно скрыть. Другими словами, может произойти снижение государственной транспарентности в области ограничения информации.

Варианты решений на хакатоне:

-

найти способы визуализировать проблему с блокировками.

-

сделать реестр запрещенных сайтов распределенным.

Проблема 1.5.: неоднородность блокировок у разных провайдеров. У разных провайдеров разные технологии. Сюда же относится и т.н. проблема переблокировок когда сайт недоступен, но уже должен быть доступен.

Вариант решения на хакатоне: сделать сервис, сравнивающий ретивость разных провайдеров по ограничению в доступе, даже тогда, когда пользователи могут легально иметь доступ к сайтам.

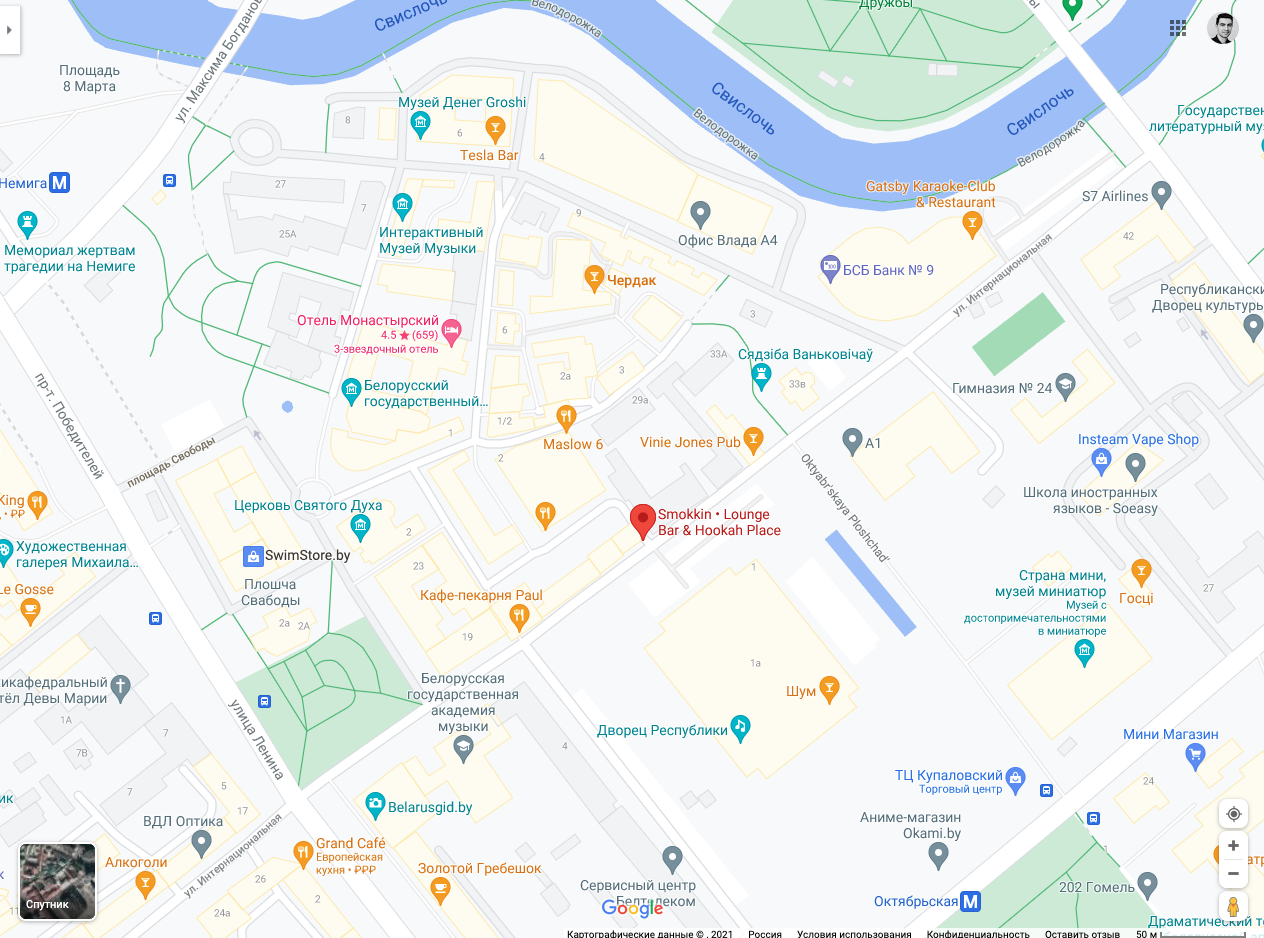

Сюжет 2. Локальные шатдауны

Подпись к твиту: Минск плавно исчезает с радаров. Источник: NetBlocks.

Шатдаун (англ. отключение) временное отключение Интернета на ограниченной территории. Шатдауны незаконны и приносят прямые экономические убытки, а также напрямую нарушают гражданские права и свободы.

Проблема 2.1.: Недостаточная популярность и недостаток сообщества людей, которые могли бы мониторить шатдауны. Нет методики мониторинга шатдаунов, нет юридической значимой методики фиксации шатдауна.

Варианты решений на хакатоне:

-

разработка методики мониторинга и фиксации шатдаунов;

-

использование ИИ в маршрутизации пакетов (адаптивные протоколы по передаче данных);

-

доработка существующих решений, которые помогают пользователям во время шатдаунов (например, Psiphon).

Проблема 2.2.: отсутствия информации о том, что делать во время шатдауна пользователям.

Варианты решения на хакатоне:

-

Использование Mesh-сетей (интернет-коммуны)

-

Использование альтернативных методов подъема сетей.

-

Ресурс с информацией о том, что делать с юридической точки зрение, если в городе шатдаун. Шаблоны, обращения, примеры, гиды.

Сюжет 3. Неполитические вопросы доступа к Интернету (удаленность, экономические, демографические ограничения)

Поколенческий цифровой разрыв. Источник:

опрос ФОМ, май 2020. Ссылка: https://fom.ru/SMI-i-internet/14402

Поколенческий цифровой разрыв. Источник:

опрос ФОМ, май 2020. Ссылка: https://fom.ru/SMI-i-internet/14402

Проблема 3.1.: Высокая дифференциация по уровню доступа к Интернету в России.

Проблема 3.2.: Люди не представляют, что качество доступа в интернет может влиять на их другие права. Низкий уровень грамотности.

Варианты решений для 3.1. и 3.2.: просветительские проекты, онлайн-оффлайн кампании по просвещению о том, что доступ в интернет гражданское право.

Проблема 3.3.: Не хватает исследований, как именно люди пользуются интернетом, как интернет влияет на экономику, как качество интернета влияет на экономический рост, как шатдауны влияют на экономику. Нет изучения условий доступа к интернету в России.

Вариант решения на перспективу: создать исследование о российских пользователях интернета.

Организаторы хакатона надеются, что выявленные вызовы послужат благодатной почвой для решений на хакатоне (да и вообще).

Теплица социальных технологий и РосКомСвобода благодарят всех экспертов, принявших участие в круглом столе. Зарегистрироваться на хакатон цифрового гражданства и цифровых прав demhack.ru можно до 8-го сентября 2020 г.